Europa im Klimadilemma: Streit um das 2040-Ziel

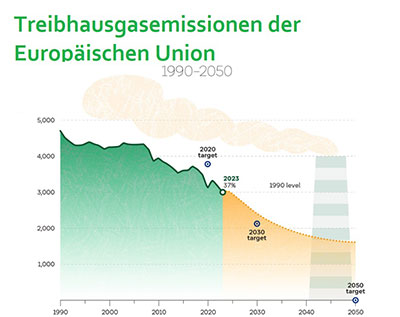

Die Europäische Union wollte kommende Woche eigentlich Geschichte schreiben: Ein neues, rechtlich bindendes Klimaziel sollte beschlossen werden. Konkret ging es darum, die Netto-Emissionen bis 2040 um 90 Prozent gegenüber 1990 zu senken. Für die EU-Kommission wäre dies ein entscheidender Schritt gewesen, um die Klimaneutralität bis 2050 erreichbar zu halten und Investoren sowie Bürgerinnen und Bürgern klare Orientierung zu geben. Doch die Realität in Brüssel zeigt ein anderes Bild: Uneinigkeit, nationale Interessen und politisches Taktieren haben die Pläne vorerst gestoppt.

Ein Kontinent unter Druck

Europa ist die am schnellsten erwärmende Region der Welt. Hitzewellen, Dürren und Waldbrände haben in den vergangenen Jahren Millionen Menschen direkt betroffen und enorme Schäden angerichtet. Wissenschaftler warnen, dass die Zeit für ambitionierte Maßnahmen davonläuft. Ein starkes 2040-Ziel wäre daher nicht nur ein politisches Signal, sondern auch eine wissenschaftlich notwendige Zwischenetappe auf dem Weg zum 1,5-Grad-Ziel.

Gleichzeitig steht die EU vor einer Vielzahl anderer Herausforderungen. Viele Mitgliedsstaaten müssen ihre Verteidigungsausgaben erhöhen, um die Sicherheitslage in Europa zu stabilisieren. Hinzu kommen Sorgen um die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie, die unter hohen Energiekosten leidet. In diesem Spannungsfeld prallen Klimaschutz und wirtschaftliche Realität aufeinander.

Die Lager in der Klimadebatte

Die Positionen der Mitgliedsstaaten könnten unterschiedlicher kaum sein. Auf der einen Seite stehen Länder wie Dänemark, Spanien und die Niederlande, die sich klar für das 90-Prozent-Ziel einsetzen. Sie sehen darin eine historische Chance, Europas Rolle als Klimavorreiter zu festigen.

Auf der anderen Seite bremsen Staaten wie Frankreich, Italien und Polen. Sie argumentieren, dass ein Ziel dieser Tragweite nicht allein von den Umweltministern beschlossen werden könne, sondern auf die Ebene der Staats- und Regierungschefs gehoben werden müsse. Der Grund: Dort herrscht Einstimmigkeitspflicht – und das erschwert eine Einigung erheblich.

Deutschland nimmt eine Sonderrolle ein. Die Bundesregierung unterstützt das Ziel grundsätzlich, will aber die finale Entscheidung ebenfalls auf höchster Ebene sehen. Ein Sprecher des Umweltministeriums betonte, dass man ambitioniert bleiben wolle, zugleich jedoch alle Partner einbinden müsse.

Gefahr für die internationale Glaubwürdigkeit

Die Verzögerung hat nicht nur interne Folgen. Bereits Mitte September läuft die Frist ab, bis zu der alle Staaten ihre aktualisierten Klimapläne bei den Vereinten Nationen einreichen müssen. Diese Dokumente sind ein zentrales Element in der Vorbereitung auf den Weltklimagipfel COP30 im November. Verpasst die EU diese Frist, droht ein erheblicher Glaubwürdigkeitsverlust – gerade weil Europa sich gerne als globaler Vorreiter im Klimaschutz präsentiert.

Kompromissideen auf dem Tisch

Um die Blockade zu überwinden, werden in Brüssel verschiedene Lösungsansätze diskutiert. Eine Möglichkeit wäre, einen größeren Teil der Reduktionen über den Kauf internationaler CO₂-Zertifikate abzubilden. Das würde es einzelnen Ländern erleichtern, ihre nationalen Vorgaben einzuhalten.

Auch ein politischer „Tauschhandel“ ist denkbar: So könnte die Zustimmung zum Klimaziel mit Anpassungen anderer EU-Vorgaben verknüpft werden, etwa beim CO₂-Grenzausgleich oder beim geplanten Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor im Jahr 2035. Solche Deals sind in Brüssel nicht unüblich, bergen jedoch die Gefahr, dass das eigentliche Ziel verwässert wird.

Warum ein klares Zwischenziel wichtig ist

Experten betonen, dass Zwischenziele wie das für 2040 entscheidend sind. Sie dienen nicht nur der Überprüfung, ob Europa auf Kurs bleibt, sondern schaffen auch Planungssicherheit für Unternehmen und Investoren. Ohne ein solches Ziel würde die Klimapolitik leicht in den Verdacht geraten, mehr Versprechen als konkrete Umsetzung zu liefern.

Zudem geht es um Glaubwürdigkeit gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. Viele Menschen erwarten klare Leitplanken, gerade weil Klimapolitik längst den Alltag betrifft – von Energiepreisen über Mobilität bis hin zur Ernährung. Ein ambitioniertes Ziel könnte Vertrauen schaffen, während zu viel Zögern Zweifel verstärkt.

Gesellschaftliche Dimension und politische Risiken

Die Klimadebatte ist längst mehr als nur eine technische Frage. Sie ist politisch hoch aufgeladen und hat gesellschaftliche Sprengkraft. Ein mutiges Klimaziel könnte der EU helfen, sich als geeintes Projekt zu präsentieren, das globale Verantwortung übernimmt. Scheitern die Gespräche jedoch, könnte dies Populisten in die Hände spielen, die Klimapolitik als Bedrohung für Arbeitsplätze und Wohlstand darstellen.

Fazit: Ein Herbst voller Herausforderungen

Die kommenden Wochen werden zeigen, ob die EU den Balanceakt zwischen Ambition und Realpolitik meistern kann. Klar ist: Ohne ein starkes Signal für 2040 verliert Europa an Strahlkraft – nach innen wie nach außen. Der Ausgang bleibt offen, doch die Uhr tickt: Je länger die Einigung hinausgezögert wird, desto schwieriger wird es, die selbst gesteckten Klimaziele noch einzuhalten.

FAQ zum EU-Klimaziel 2040

Warum ist das 2040-Klimaziel so wichtig?

Das Zwischenziel von 90 Prozent weniger Emissionen bis 2040 ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die EU das langfristige Ziel der Klimaneutralität 2050 erreichen kann. Ohne klare Zwischenetappen fehlt die Kontrolle, ob Europa auf Kurs bleibt.

Welche Länder unterstützen das Ziel?

Länder wie Dänemark, Spanien und die Niederlande zählen zu den Befürwortern des ehrgeizigen 90-Prozent-Ziels. Sie sehen darin eine historische Chance, Europas Vorreiterrolle im Klimaschutz zu festigen.

Welche Länder bremsen?

Frankreich, Italien und Polen haben Vorbehalte. Sie fordern, dass die Entscheidung auf Ebene der Staats- und Regierungschefs getroffen wird. Da dort Einstimmigkeit herrscht, wird eine Einigung deutlich schwieriger.

Welche Rolle spielt Deutschland?

Deutschland unterstützt das Ziel grundsätzlich, möchte aber die finale Entscheidung ebenfalls auf höchster Ebene sehen. Damit nimmt es eine Mittlerrolle zwischen ambitionierten und skeptischen Staaten ein.

Was passiert, wenn keine Einigung erzielt wird?

Ohne Einigung riskiert die EU, die UN-Frist Mitte September zu verpassen. Dann könnte Europa beim Weltklimagipfel COP30 geschwächt auftreten und an internationaler Glaubwürdigkeit verlieren.

Können Kompromisse gefunden werden?

Diskutiert werden unter anderem der größere Einsatz von internationalen CO₂-Zertifikaten oder politische Tauschgeschäfte mit anderen EU-Vorhaben, etwa beim CO₂-Grenzausgleich oder dem Verbrenner-Aus ab 2035.

Geld Anlegen 24h Ihr Geld Richtig und Sicher Anlegen

Geld Anlegen 24h Ihr Geld Richtig und Sicher Anlegen