Finanzmarkt der Markt, an dem Kreditbeziehungen zwischen Anbietern von Finanzierungsmitteln (Gläubigern) und Nachfragern nach Finanzierungsmitteln (Schuldnern) entstehen. Die F. ermöglichen den Gläubigern eine ertragbringende Geld- und Vermögensanlage und den Schuldnern die Finanzierung von Aktivgeschäften. Sie können auf verschiedene Weise eingeteilt werden, z. B. nach der Fristigkeit: Geldmarkt (kurzfristig), Kreditmarkt (mittelfristig), Kapitalmarkt (langfristig) und nach den Teilnehmern, z.B. Interbankengeldmarkt, Euromärkte. Zu den internationalen F. gehören alle Märkte mit grenzüberschreitenden Gläubiger-Schuldner-Beziehungen. Finanzplan ...

Read More »D E F

Emissionsrechtehandel und Empfohlener Richtpreis – und alles darüber – wichtige Wirtschaftsbegriffe

Emissionsrechtehandel Kauf und Verkauf von verbrieften Rechten auf eine bestimmte, mengenmäßig begrenzte Nutzung von Umweltressourcen (Verschmutzungszertifikate, Umweltlizenzen), die auf einem Markt gehandelt werden. Ein Verschmutzungszertifikat berechtigt seinen Besitzer, eine festgelegte Höchstmenge an Treibhausgasen (z.B. Kohlendioxid) auszustoßen. Zugleich gibt die Menge aller in einem bestimmten Gebiet umlaufenden Zertifikate die insgesamt zulässigen Emissionen vor. Der E. ist ein Instrument des Umweltschutzes und soll zum 1. 1. 2005 EU-weit eingeführt werden. Ziel ist ...

Read More »Formvorschrift, FuE und Fortbildung – und die Bedeutung davon – Wirtschaftsbegriffe Übersicht

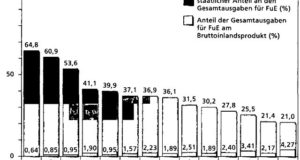

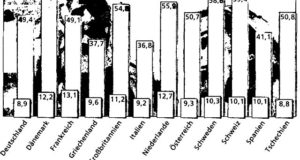

Vorgabe für die Formulierung bzw. Abfassung von Rechtsgeschäften. Grundsätzlich gilt bei Rechtsgeschäften Formfreiheit, die aber z. T. eingeschränkt ist. Die Formen sind: – Die Schriftform, z.B. die schriftlich abgefasste Bürgschaft eines Privatmanns; – Die öffentliche Beglaubigung, z.B. die Eintragung einer Gesellschaft in das Handelsregister erfordert vorher eine Beglaubigung der Unterschrift durch einen Notar; – Die notarielle Beurkundung, die bei Grundstücksgeschäften zwingend erforderlich ist. Forschung und Entwicklung, FuE, F&E unternehmerische Teilfunktion ...

Read More »Deckungskauf, Deckungsstock und Deficit-Spending – und alles darüber – wichtige Wirtschaftsbegriffe

Deckungskauf Befindet sich der Verkäufer im Verzug, kann sich der Käufer, nachdem eine angemessene Frist ohne Leistung verstrichen ist, die Sache anderweitig beschaffen und die Mehrkosten dieser Beschaffung von dem sich im Verzug befindlichen Verkäufer als Schadenersatz verlangen. Deckungsstock in der Lebens-, Unfall-, Haftpflicht- und Krankenversicherung der Vermögensteil, der in erster Linie zur Deckung der unmittelbaren Ansprüche der Versicherten bestimmt ist. Er wird vom übrigen Vermögen getrennt verwaltet und dient ...

Read More »Fremdkapital, Friedenspflich und Führung – und was das bedeutet – Wirtschaftsbegriffe Liste

Fremdkapital alle Geldmittel, die sich das Unternehmen von außen (Banken, Lieferanten) beschafft hat und die nicht als Eigenkapital in der Bilanz erscheinen, sondern als Verbindlichkeiten. Das ergibt sich aus der Differenz zwischen Vermögenswerten (Anlage- und Umlaufvermögen auf der Aktivseite) und dem Eigenkapital (auf der Passivseite). Friedenspflicht Während der Gültigkeitsdauer eines Tarifvertrags dürfen die Gewerkschaften weder streiken lassen noch die Arbeitgeber eine Aussperrung verfügen.Frühwarnsystem: Teil des Stabilitäts und Wachstumspakts, der eine ...

Read More »Einkommen, Einkommenselastizität und Einkommensteuererklärung – und alles darüber – wichtige Wirtschaftsbegriffe

alle Einkünfte in Form von Geld oder Sachgütern, die einer Person, einem Haushalt oder einem Unternehmen in einem bestimmten Zeitraum zufließen. Als volkswirtschaftliche Einkommensarten gelten Arbeitseinkommen als Gegenleistung für Arbeit (z.B. Lohn oder Gehalt), Bodeneinkommen (Grundrente) für die Nutzung des Bodens (z.B. Pacht), Kapitaleinkommen für den Einsatz des Kapitals (z.B. Zins) und Gewinneinkommen aus unternehmerischer Tätigkeit. Diese Einkommensarten werden auch als Faktoreinkommen bezeichnet. Weitere Einkommensbegriffe sind das Bruttoeinkommen (gesamter vereinnahmter ...

Read More »EWWU – und alles darüber – wichtige Wirtschaftsbegriffe

Europäische Wirtschafts- und Währungsunion, EWWU der auf der Grandlage des Vertrags von Maastricht in drei Stufen angestrebte wirtschaftliche Zusammenschluss der Länder der Europäischen Union (EU). Eine Wirt-schafts- und Währungsunion ist der höchste Grad der wirtschaftlichen Integration von Staaten. Ziele waren u.a. die Schaffung der Europäischen Zentralbank, die Einführung des Euro als gemeinsame Währung und die Verwirklichung des Europäischen Binnen-markts, ergänzt durch eine vollständige Liberalisierung des Kapitalverkehrs. Die erste Stufe begann ...

Read More »Festgeld, Festverzinsliches Wertpapier und Feudalismus – und was das bedeutet – Wirtschaftsbegriffe Liste

Festgeld Termineinlagen auf Termingeldkonten, die eine vereinbarte feste Laufzeit von mindestens einem Monat, d. h. 30 Zinstagen, haben und an einem vorher bestimmten Tag zur Auszahlung fällig werden. F. wird als Ultimogeld bezeichnet, wenn es auf den Monatsschluss zurückzuzahlen ist. Als F. bezeichnet man auch Abschlüsse am Geld-markt mit längerem festem Rückzahlungstermin. Festverzinsliches Wertpapier Bezeichnung für Anleihen oder Bonds bzw. allgemein auf den jeweiligen anonymen Inhaber oder den Namen eines ...

Read More »Was ist Familie und noch ein Frauenthema – und die Bedeutung davon – Wirtschaftsbegriffe Übersicht

Was ist Familie? Familie ist da, wo Kinder sind. Mit diesem Satz definierte die frühere Familienministerin CHRISTINE BERGMANN den Begriff und wich damit etwas von der gängigen Definition ab, wonach eine Familie eine Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft miteinander verwandter und ggf. verschwägerter Personen ist. Die Familienformen sind abhängig von der jeweiligen Wirtschafts- und Sozialstruktur. In Deutschland, wie in fast allen Industriestaaten, herrscht die Kern- oder Kleinfamilie vor, i.d.R. bestehend aus zwei ...

Read More »EWS und EWG – und alles darüber – wichtige Wirtschaftsbegriffe

Europäisches Währungssystem EWS am 13. 3. 1979 durch Beschluss des Europäischen Rats errichtetes System fester Wechselkurse innerhalb der EG. Dem EWS gehörten die Zentralbanken aller Mitgliedsländer der Europäischen Union an. Kernstück des EWS war die Europäische Währungseinheit ECU, die innerhalb des EWS als Rechen- und Bezugsgröße der Wechselkurse sowie von den Zentralbanken als Zahlungsmittel und Reservewährung verwendet wurde. Das EWS sollte dazu beitragen, eine größere wirtschaftliche Stabilität, besonders bezogen auf ...

Read More » Geld Anlegen 24h Ihr Geld Richtig und Sicher Anlegen

Geld Anlegen 24h Ihr Geld Richtig und Sicher Anlegen