Gewerbeaufsicht die staatliche Überwachung der Einhaltung der zum Schutz der Arbeitnehmer erlassenen Vorschriften (u. a. Arbeitszeitordnung) sowie der Einhaltung der gewerblichen Vorschriften. Sie wird durch die Gewerbeaufsichtsämter ausgeübt. Gewerbeertrag der nach den einkommen- bzw. körperschaftsteuerlichen Bestimmungen für den Veranlagungszeitraum ermittelte Gewinn eines inländischen Gewerbebetriebs, der um Hinzurechnungen vermehrt und um Kürzungen vermindert wird. Damit soll eine doppelte steuerliche Erfassung vermieden werden. Der G. ist die Bemessungsgrundlage der Gewerbesteuer. Hinzugerechnet werden ...

Read More »G H I

Genussschein, Geregelter Markt und Geringfügige Beschäftigung – und was das bedeutet – Wirtschaftsbegriffe Liste

Genussschein (Genussrecht) ein Wertpapier, das Vermögens-, nicht aber Mitgliedschaftsrechte an einem Unternehmen verbrieft und als Kapitalform eindeutig weder dem Eigen- noch dem Fremdkapital zugeordnet werden kann. Der G. verbrieft i. d. R. Ansprüche auf einen Anteil am Reingewinn, am Liquidationserlös oder auf den Bezug neuer G. und ggf. Aktien des Unternehmens. Im Unterschied zu Aktien und Anleihen bestehen keine gesetzlichen Vorschriften zur Ausgestaltung der Genussrechte. Dieser Umstand ist für die ...

Read More »Kapitalanlagegesellschaft, Investor-Relations und IPO – und alles darüber – wichtige Wirtschaftsbegriffe

Investmentgesellschaft (Kapitalanlagegesellschaft) Unternehmen, das Kapital von Anlegern sammelt und die ihm anvertrauten Gelder nach Maßgabe der gesetzlichen und vertraglichen Anlagegrundsätze in einem Sondervermögen (Fondsvermögen) anlegt. Über das Fondsvermögen werden von der I. Anteilscheine (Investmentanteile) ausgegeben. Das Sondervermögen setzt sich neben Barliquidität aus den erworbenen Aktien bzw. Renten oder Anleihen, Immobilien und sonstigen Vermögenswerten zusammen. Eine I. darf mehrere Sondervermögen (Investmentfonds) auflegen. Diese müssen sich allerdings durch ihre Bezeichnung unterscheiden und ...

Read More »Globalzession und GmbH – und was das bedeutet – Wirtschaftsbegriffe Liste

Globalzession die Abtretung von Forderungen, durch die der abtretende Kreditnehmer der Bank eine allgemein bestimmte Zahl von bestehenden und in der Zukunft entstehenden Forderungen abtritt (stille Zession). An die Stelle der zurückbezahlten Forderungen treten automatisch neu entstandene Forderungen, damit die Kreditsicherungsfunktion erhalten bleibt. Die von der G. erfassten Forderungen müssen für einen Außenstehenden als solche zu erkennen sein. GmbH & Co. KG GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung eine Kapitalgesellschaft mit ...

Read More »Haushaltskonsolidierung, Haushaltsplan und Haushaltstheorie – und was das bedeutet – Wirtschaftsbegriffe Liste

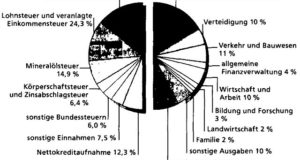

Haushaltskonsolidierung die Verringerung oder Stabilisierung der Schulden der öffentlichen Haushalte. Schuldentilgung und Kreditaufnahmen sind so zu gestalten, dass dauerhaft bestehende öffentliche Schulden (strukturelles Defizit) mittelfristig verringert werden. Haushaltsplan (Etat, Budget) Grundlage für die Haushaltswirtschaft eines Landes oder einer anderen Gebietskörperschaft. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben zu erwartenden öffentlichen Einnahmen (z.B. Steuern, Gebühren), die voraussichtlich zu leistenden öffentlichen Ausgaben (z.B. Personalausgaben, Sachausgaben, öffentliche Investitionen, Sozialleistungen) und ...

Read More »Gebühr, GOÄ/GOZ und Gefahrengruppe – und was das bedeutet – Wirtschaftsbegriffe Liste

Gebühr Form einer öffentlichen Abgabe, die der Einzelne für die Inanspruchnahme von staatlichen Leistungen entrichtet. Dazu gehören z.B. G. für die Müllabfuhr (Benutzungsgebühren) oder für die Ausstellung eines Personalausweises durch die Stadt bzw. Gemeinde (Verwaltungsgebühren). Der Begriff wird auch verwendet im Bereich des Rechts, der Gesundheitspflege u.a. im öffentlichen Interesse liegenden Bereichen, beispielsweise G. für Rechtsanwälte oder Ärzte. Gebührenverordnung der Ärzte/Zahnärzte GOÄ/GOZ Grundlage für die Vergütung privatärztlicher Leistungen. In einem ...

Read More »GGmbH, Girokonto und Gironetz – und alles darüber – wichtige Wirtschaftsbegriffe

GGmbH, gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung in letzter Zeit beliebte Gesellschaftsform für Sozialbetriebe und ehemalige kommunale Eigenbetriebe, die den organisatorischen Rahmen einer GmbH mit den steuerlichen Vorteilen einer gemeinnützigen Körperschaft verbindet. Girokonto ein Konto, das der Verbuchung von Sichteinlagen (Habenseite) und Kontokorrentkrediten (Sollseite) dient, über das insbesondere jedoch der bargeldlose Zahlungsverkehr abgewickelt wird und kurzfristige Kredite (Dispositionskredite) ohne besonderen Antrag eingeräumt werden. Gironetz weitverzweigtes Überweisungssystem gleichartiger Kreditinstitute, wodurch diese über ...

Read More »Inflatorische Lücke, Informationsgesellschaft und Informeller Sektor – und alles darüber – wichtige Wirtschaftsbegriffe

Inflatorische Lücke der Unterschied zwischen monetärer Gesamtnachfrage und güterwirtschaftlichem Gesamtangebot auf Güter- und Faktormärkten. Der Nachfrage Überhang am Güter- und Faktormarkt bei Vollbeschäftigung führt zu einem Anstieg der Preise, wodurch die i. L. wieder geschlossen wird. Informationsgesellschaft (Wissensgesellschaft) eine Wirtschafts- und Gesellschaftsform, in der die Gewinnung, Speicherung, Verarbeitung, Vermittlung, Verbreitung und Nutzung von Informationen und Wissen zentrale Bedeutung erlangt haben, wirtschaftlich einen wesentlichen und stetig wachsenden Anteil des Sozialprodukts bilden ...

Read More »Gossensche Gesetze, Gratifikation und Grauer Markt – und was das bedeutet – Wirtschaftsbegriffe Liste

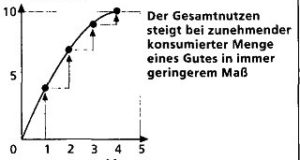

Gossensche Gesetze nach dem deutschen Nationalökonomen HERMANN HEINRICH GOSSEN (1810 bis 1858) benannte Regeln, die sich mit Beziehungen zwischen Verbrauch und Nutzen von Gütern befassen. • Der Nutzen, den ein Gut dem Verbraucher stiftet, nimmt mit jeder zusätzlichen Einheit, die von diesem Gut konsumiert wird, ständig ab, bis Sättigung eintritt (Sättigungsgesetz). Dieser zusätzliche Nutzen wird auch als Grenznutzen bezeichnet. • Entsprechend dem Gesetz vom Ausgleich der Grenznutzen ist das Maximum ...

Read More »Haben, Haftpflichtversicherung und Haftung – und was das bedeutet – Wirtschaftsbegriffe Liste

Haben Bezeichnung für die rechte Seite eines Kontos, unabhängig, ob es sich um Bestands- oder Erfolgskonten handelt. Die ursprüngliche Bedeutung von Soll und Haben (der Kunde soll bezahlen und er hat bezahlt) ist mit Einführung der Sachkonten verloren gegangen. Haftpflichtversicherung Haftpflicht bedeutet die Verpflichtung, für die Folgen eines fehlerhaften Verhaltens oder sonstigen schädigenden Ereignisses aufzukommen. Sie kann auf einem Vertrag beruhen oder direkt aus dem Gesetz folgen. Voraussetzung ist nicht ...

Read More » Geld Anlegen 24h Ihr Geld Richtig und Sicher Anlegen

Geld Anlegen 24h Ihr Geld Richtig und Sicher Anlegen