Handelsgewerb im Sinn des HGB Gewerbe, die ein Grundhandelsgeschäft zum Gegenstand haben oder nach Art und Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordern und ins Handelsregister eingetragen sind oder in einer bestimmten Rechtsform betrieben werden. Handelskauf Kauf von Waren oder Wertpapieren im Rahmen eines Handelsgeschäfts. Das HGB regelt einige Abweichungen vom allgemeinen Kaufrecht. Die Pflichten der Parteien werden verstärkt, die Abwicklung der Verträge wird vereinfacht und beschleunigt. Handelt es ...

Read More »G H I

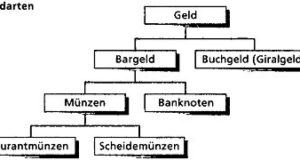

GAA und Geld – und was das bedeutet – Wirtschaftsbegriffe Liste

Geldausgabeautomat, GAA (Geldautomat) ermöglicht dem Kunden innerhalb oder außerhalb der Schalter-öffnungszeiten der Kreditinstitute Bargeld von seinem Girokonto abzuheben. Um den Geldausgabeautomatenservice nutzen zu können, muss der Kunde eine ec-Karte oder eine Kundenkarte und eine persönliche Geheimzahl (PIN) von seinem Kreditinstitut erhalten haben. Die Benutzung der G. ist unentgeltlich, wenn der Abhebende Kunde der Bank oder einer assoziierten Bank ist, ansonsten fallen Gebühren an. An vielen G. kann man auch mit ...

Read More »Gewinn – und die Bedeutung davon – Wirtschaftsbegriffe Übersicht

Ausdruck für den Erfolg des betrieblichen Handelns. Bei Unternehmen in Marktwirtschaften wird das Streben nach größtmöglichem Unternehmensgewinn unterstellt (Gewinnmaximierung), woraus sich automatisch Konkurrenz und Wettbewerb ergeben. Betriebswirtschaftlich gesehen gibt es unterschiedliche Gewinnbegriffe, die sich i. d. R. auf den Periodengewinn, den Gewinn in einem Geschäftsjahr, in der Buchhaltung (Bilanz, Gewinn- und-Verlust-Rechnung) ist der Bilanzgewinn oder Jahresüberschuss der (positive) Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen oder der Überschuss des Eigenkapitals am Ende ...

Read More »Produktion und Private Güter – und alles darüber – wichtige Wirtschaftsbegriffe

ein Mittel, das der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse dient. Unterschieden wird zwischen freien und wirtschaftlichen Gütern. Freie Güter sind im Überfluss vorhanden und kosten deshalb grundsätzlich kein Geld (z.B. Luft, Meersand). Dagegen sind wirtschaftliche G. knapp und haben einen Preis, weil ihre Herstellung Kosten verursacht. Wirtschaftliche Güter werden in Sachgüter, Dienstleistungen und Rechte gegliedert. Sachgüter sind materielle G., die unbeweglich (Immobilien) oder beweglich (Mobilien) sein können. Sachgüter werden in Produktionsgüter und ...

Read More »Gesamtkostenverfahren, Geschäft und Geschäftsfähigkeit – und was das bedeutet – Wirtschaftsbegriffe Liste

Gesamtkostenverfahren Verfahren der industriellen Erfolgsrechnung, bei dem die gesamten Kosten für die in der Abrechnungsperiode erstellten Leistungen den in dieser Periode abgesetzten Leistungen gegenübergestellt werden. Im Gegensatz dazu gilt das Umsatzkostenverfahren als aussagefähiger. Gesamtwirtschaftliches Gleichgewicht: ist nach dem Stabilitätsgesetz aus dem Jahr 1967 erreicht, wenn Preis-stabilität, Vollbeschäftigung, außen-wirtschaftliches Gleichgewicht und stetiges, angemessenes Wirtschaftswachstum zusammen verwirklicht sind (magisches Viereck). Geschäft • das Ladengeschäft des Einzel- oder Großhandels. • das Rechtsgeschäft. Bei ...

Read More »Innovationsförderung, Innung und Innungskrankenkasse – und was das bedeutet – Wirtschaftsbegriffe Liste

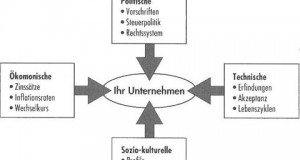

Innovationsförderung Sie soll die mit der Erforschung und Entwicklung neuer Produkte und Verfahren verbundenen wirtschaftlichen Risiken, v. a. für kleinere und mittlere Unternehmen reduzieren. Aus diesem Grund wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie die Innovationstätigkeit der mittelständischen Wirtschaft z.B. über Zuschüsse für Forschungsaktivitäten, die Bereitstellung von Beteiligungskapital oder Existenzgründungshilfen gefördert. Weitere Mittel zur Förderung von mittelständischen Unternehmen, die sich mit Forschungsaufgaben und der Entwicklung neuer Produkte und Verfahren in ...

Read More »Gleichberechtigung, Gleichgewicht und Gleichgewichtspreis – und was das bedeutet – Wirtschaftsbegriffe Liste

Gleichberechtigung Frauen und Männer müssen als Arbeitnehmer für die gleiche Arbeit den gleichen Lohn erhalten. GG, BGB und Gleichberechtigungsgesetz verbieten eine Schlechterstellung auf Basis der geschlechtlichen Zugehörigkeit. Die Beschäftigungs- und Aufstiegsmöglichkeiten für Frauen, die besonders oft benachteiligt sind, wurden ebenso verbessert wie die Möglichkeiten für Teilzeitarbeit und die Beurlaubung. Dennoch gibt es noch immer signifikante Unterschiede, insbesondere hinsichtlich der Berufsqualität – Frauen haben deutlich häufiger minderbezahlte Berufe – und in ...

Read More »Grundsteuer, Grüne Versicherungskarte, Gruppenarbeit und Versicherung – und was das bedeutet – Wirtschaftsbegriffe Liste

Grundsteuer Durch die G. besteuert die Gemeinde den Grundbesitz, dazu gehören Betriebe der Land- und Forst-wirtschaft (Grundsteuer A) und bebaute Wohn- und Betriebsgrundstücke (Grundsteuer B). Wie bei der Gewerbesteuer wird die G. nach einem mehrstufigen Verfahren berechnet: Grundlage der Berechnung ist der Einheitswert des Grundbesitzes. Die Gemeinde wendet auf den Steuermessbetrag den vom Gemeindeparlament beschlossenen Hebesatz an und setzt die Grundsteuer durch Grundsteuerbescheid fest. Die G. zählt zu den Realsteuern; ...

Read More »Index, Indexaktie, Indexanleihe und Indexzertifikat – und alles darüber – wichtige Wirtschaftsbegriffe

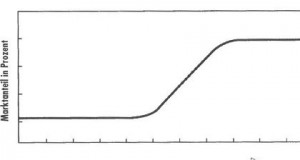

Index statistische Messzahl, mit der durchschnittliche Veränderungen wirtschaftlicher Größen, z.B. Preis- oder Produktionsentwicklungen gegenüber einem früheren Zeitpunkt beschrieben werden. Ein wichtiger 1. ist der Preisindex für die Lebenshaltung, der Deflator des Bruttosozialprodukts oder der Investitionsgüterindex. Die Kursentwicklung an verschiedenen Wertpapiermärkten wird ebenfalls durch Indizes angegeben, z.B. Aktienindizes. Indexaktie ein Wertpapier, dessen Wertentwicklung exakt der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index entspricht. Die Aktie bildet den Index genau nach. Der Kaufpreis beträgt ...

Read More » Geld Anlegen 24h Ihr Geld Richtig und Sicher Anlegen

Geld Anlegen 24h Ihr Geld Richtig und Sicher Anlegen