Für viele Anleger ist es eine Glaubensfrage: Ist man Investor oder Spekulant? Wer nur schnell an einem Kurstrend mitverdienen will, wird schnell als Spekulant eingestuft. Wer seine Anlagen langfristig plant und seinem Wertpapier die nötige Zeit gibt, ist Investor, was gemeinhin als positiv angesehen wird.

Es gibt aber auch Gemeinden von Anlegern, für die das Geldverdienen an der Börse ein Sport ist und die von einem Rekord zum nächsten jagen. Nicht selten ist es auch die Hauptbeschäftigung. Schon bei der Erwähnung des Wortes investieren fallen sie in eine Art Tiefschlaf und erwarten nichts, was sie interessieren könnte. Ein Ertrag von 50 Prozent ist ja schön, aber darauf zwei fahre warten müssen? Undenkbar. Lieber heute 10 Prozent verlieren, morgen 20 Prozent gewinnen, übermorgen 10 Prozent verlieren. Die moralische Keule ist die eine Seite dieser Gewissensfrage. Die Anlageobjekte sind die andere. So wie Investoren genau für sie geeignete Produkte finden, gibt es sie auch für Spekulanten. Sie werden sie in dieser Finanzen-Webseite noch kennen lernen.

Was macht nun Investoren aus? Es sind in der Regel Anleger, die an ihre Sache glauben. Sie engagieren sich in einer Aktie, weil sie meinen, dass der Kurs noch kräftig steigen wird. Das lohnt sich aber nur, wenn sie das Potenzial frühzeitig erkennen, und zwar vor möglichst allen anderen. Dann ist die Aktie noch billig zu haben. Danach muss eine wachsende Zahl von Anlegern dieses Potenzial ebenso erkennen und kaufen. Dies treibt den Kurs nach oben. Allerdings kann der Investor nicht erwarten, dass einen Tag nach seinem Kauf ein Trend entsteht. Es kann Wochen, Monate oder Jahre dauern. Er muss entsprechend Luft haben, solche Durststrecken zu überstehen. Wenn dann aber andere den versteckten Wert der Aktie erkennen, wird sie durch die Kurssteigerungen unattraktiver. Irgendwann wird der Investor sie verkaufen. Viele gute Investoren setzen sich ein Kursziel, bei dem die Aktie einen fairen Wert hat. Dann verkaufen sie und überlassen das Geschäft den Spekulanten, die den Trend erkannt haben und noch ein bisschen mitverdienen wollen.

Spekulation treibt sich oft selbst an. Im Gegensatz zum Investieren geht es nicht darum, etwas zu entdecken, das andere noch nicht wissen, sondern offensichtliche Entwicklungen mitzunehmen. Der Zeithorizont ist kürzer, schon bei ersten Rückschlägen wird schnell verkauft, während ein Investor eher nachkaufen würde. Von großer Bedeutung sind auch besondere Situationen. So spielen Risiken für die Ölversorgung eine Rolle, bevorstehende Unternehmensübernahmen, Zinssenkungen oder -erhöhungen oder Wahlen. Spekulanten steigen in solchen Situationen ein, um von den erwarteten Kurssteigerungen (beziehungsweise auch möglichen Kurseinbrüchen) zu profitieren. Das kann lukrativ sein, ist aber auch riskant. Und es ist keineswegs illegal. Vor allem im Bereich der Zertifikate sind viele Produkte entstanden, die auch den Privatanlegern eine Spekulation ermöglichen sollen.

Die Grenze zwischen Investieren und Spekulieren verläuft fließend. Die noch gültige steuerliche Spekulationsfrist von einem Jahr legt den Gedanken nahe, das Jahr sei die Grenze. Sie ist aber letztlich willkürlich festgelegt. Ein konservativer Investor kann durchaus auch schon nach wenigen Monaten am Ziel sein, ein Spekulant muss manchmal Jahre ausharren, bis sein Plan aufgeht. Wichtiger sind die Motive, die man allerdings einem Aktienkäufer nicht ansieht.

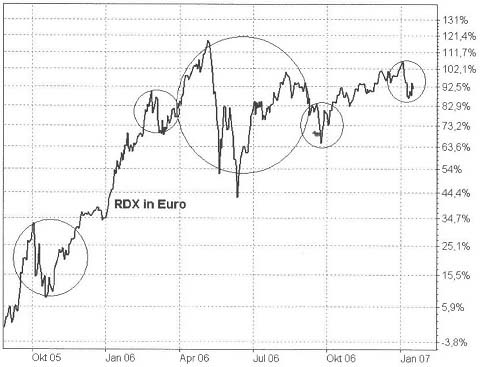

Anleger müssen sich darüber klar werden, ob sie eher spekulieren oder eher investieren wollen. Damit hängt die Frage zusammen, wie sie ihre Ziele definieren und welche Produkte sie kaufen. Sie sollten auch verstehen, welche Einstellung ihr Gegenüber hat, also zum Beispiel der Käufer oder Verkäufer einer Aktie. Wer eine Aktie verkaufen will, die schon recht heiß gelaufen ist, braucht die Spekulation auf weiter steigende Kursgewinne. Wertorientierte Investoren interessieren sich dafür nicht mehr. Wenn man also erkennt, dass gerade viel mit einer Aktie spekuliert wird, dann könnte es ein guter Zeitpunkt für den Verkauf sein, dann ist nämlich Nachfrage vorhanden. Kippt die Entwicklung, versuchen die Spekulanten sich zurückzuziehen, so dass diese Gemeinde ebenso wie die Investoren als Nachfrager ausfallen. Es kommt dann zu Kurseinbrüchen beziehungsweise Crashs, die durchaus 20 bis 30 Prozent an einem Tag ausmachen können.

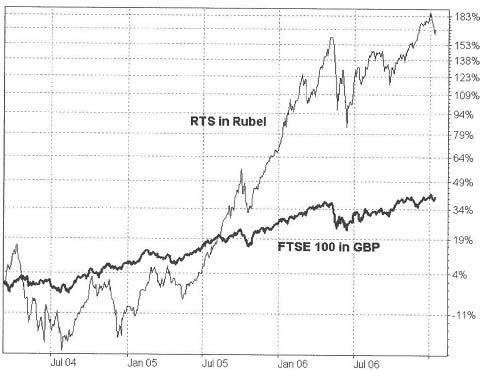

Einige Fondsmanager bezeichnen sich ausdrücklich als Investoren und kaufen nur Aktien, die deutlich unterbewertet sind. Sie kommen meist auf lange Haltedauern und berufen sich vor allem auf die Investoren-Legenden Benjamin Graham und Warren Buffett. Beide sind bekannt für die Philosophie, billige Aktien zu kaufen und geduldig zu warten, bis sie steigen. Investoren müssen sich also

ihrer Sache sehr sicher sein, sonst ist Kapital gebunden und kann nicht zur Ertragserzielung genutzt werden. Die Fonds dieser Manager liegen in stark wachsenden (Bullen-)Märkten nicht unbedingt an der Spitze, schneiden aber in rückläufigen Märkten umso besser ab. Die Langfrist-Performance ist daher meist recht gut.

Fonds WKN Inhalt

Multiadvisor-Loys Global 926229 Aktien weltweit, Schwerpunkt Nebenwerte

Tweedy Browne International 987163 Aktien weltweit, zurzeit geschlossen

Value Fund

Acatis Aktien Global Fonds UI 978174 Aktien weltweit

Sparinvest Global Value A0DQN4 Aktien weltweit

Lingohr Systematic 977479 Aktien weltweit, quantitative Auswahl

Starcap Priamos 805784 Aktien weltweit, quantitative Auswahl

Albrech & Cie. Optiselect 933882 Aktien weltweit